Warum Blackout-Vorsorge erforderlich ist

Energiewende, Cyberwar, Klimawandel – die Welt verändert sich rasend schnell. Doch die Strominfrastruktur hält da nicht mit. Mit großflächigeren Stromausfällen ist zu rechnen. Was man im Auge behalten sollte, wie man sich mit einfachen Mitteln rüstet und warum man trotzdem ohne Furcht in die Zukunft blicken kann, erläutert Bestseller-Autor Herbert Saurugg.

Mangels einer allgemeingültigen Definition wird in diesem Beitrag unter einem Blackout ein plötzlicher, überregionaler, zumindest mehrere Staaten oder größere Staatsgebiete betreffender und länger andauernder Strom-, Infrastruktur- sowie Versorgungsausfall verstanden. Eine rasche Hilfe durch Einsatzkräfte ist so gut wie ausgeschlossen, da alle Mitmenschen im Umfeld gleichermaßen betroffen sind und keine freien Ressourcen zur sofortigen Unterstützung verfügbar sein werden. Ausdehnung und Dauer eines solchen Ereignisses hängen von vielen unterschiedlichen Faktoren ab.

Bislang gab es nur einen länderübergreifenden Blackout, im Jahr 1976. Damals waren Teile Österreichs, Deutschlands und der Schweiz betroffen. Der Stromausfall konnte jedoch binnen weniger Stunden behoben werden. Das bisher schwerwiegendste Ereignis fand 2003 in Italien statt, ausgelöst durch einen Fehler in der Schweiz. Es dauerte bis zu 18 Stunden, um die Stromversorgung wieder herzustellen.

Auf anderen Kontinenten kommt es immer wieder zu Blackouts. Etwa 2012 in Indien, wo bis zu 700 Millionen Menschen gleichzeitig betroffen waren. Der Stromausfall 2019 in Venezuela dauerte rund eine Woche. Ende Jänner 2023 wurden in Pakistan erneut über 200 Millionen Menschen von einem Blackout heimgesucht.

Der Unterschied: Außerhalb Europas können die Menschen durch häufiger auftretende Alltagsstörungen und Versorgungsprobleme wesentlich besser mit diesen Ereignissen umgehen. In unseren Breiten hat sich die Bevölkerung an eine sehr hohe Versorgungssicherheit gewöhnt, nicht nur bei der Strom-, sondern auch bei der Wasser-, Lebensmittel- oder Gesundheitsversorgung. Dementsprechend hoch sind auch die Erwartungen an die technischen Systeme.

Da uns Erfahrungen im Umgang mit Großschadenereignissen weitgehend fehlen, beginnt Krisenfitness im Kopf: Können wir Ereignisse akzeptieren, wie sie sind, oder bringt uns so etwas leicht aus der Fassung?

Vernetzung und Automatisierung steigen in unserer Gesellschaft, wodurch neue Abhängigkeiten entstehen. Unser Lebensstandard basiert auf sehr komplexen und arbeitsteiligen Logistikprozessen. Dies schafft im Alltag viele Vorteile, kann aber auch dazu führen, dass bereits kleinere Störungen weitreichende Folgen nach sich ziehen.

Truthahn-Illusion

Eine Rolle spielt dabei auch die Unwissenheit über die möglichen Folgen eines Blackouts, die einer „Truthahn-Illusion“ gleicht. Ein Truthahn, der Tag für Tag von seinem Besitzer gefüttert wird, nimmt aufgrund seiner täglich positiven Erfahrungen (Fütterung und Pflege) an, dass es der Besitzer nur gut mit ihm meint. Ihm fehlt die wesentliche Information, dass diese Fürsorge nur einem Zweck dient: dem späteren Festmahl. Am Tag vor „Thanksgiving“, an dem (in den USA) die Truthähne traditionellerweise geschlachtet werden, erlebt der Truthahn die fatale Überraschung seines jähen Endes. Diese Metapher beschreibt den häufigen Umgang mit Ereignissen, die selten vorkommen, aber enorme Auswirkungen haben. Dabei wird gerne die Abwesenheit von Beweisen mit dem Beweis der Abwesenheit von Ereignissen verwechselt. Dies führt leicht zu fatalen Überraschungen.

Die europäischen Energie- und Stromversorgungsunternehmen leisten eine hervorragende Arbeit, die oft viel zu wenig wertgeschätzt wird. Durch die gewohnte Versorgungssicherheit wird dieses Bemühen – so wie der Truthahn die Fütterung und Pflege seines Besitzers – als selbstverständlich hingenommen. Gleichzeitig werden die massiven Umbrüche und Veränderungen im europäischen Stromversorgungssystem kaum wahrgenommen oder ignoriert, denn der Strom kommt ja aus der Steckdose. Der Rest interessiert selten. Deshalb hier einige Hintergrundinformationen.

Die österreichische Stromversorgung ist Teil des europäischen Verbundsystems, das von 32 Übertragungsnetzbetreibern abgewickelt wird. Es reicht von Portugal bis in die Osttürkei und von Sizilien bis nach Dänemark. Seit 16. März 2022 ist auch die Ukraine Teil des europäischen Verbundsystems. Diese länderübergreifende Vernetzung hat zwar Vorteile, birgt aber auch manche Schattenseite. Die Stromversorgung basierte bis zur „Energiewende“ auf einem relativ überschaubaren und gut beherrschbaren technischen System. Es gab einfach berechenbare und steuerbare Großkraftwerke. Das Verhalten der Stromkunden war gut abschätzbar. Das hat sich mittlerweile sowohl auf der Erzeuger- als auch auf der Verbrauchsseite erheblich geändert und führt zu einer deutlichen Komplexitätssteigerung.

Im Stromversorgungssystem muss zu jedem Zeitpunkt, also während 31,5 Millionen Sekunden pro Jahr, die Balance zwischen Erzeugung und Verbrauch gewährleistet sein. Ist dies nicht der Fall, kommt es zu einem Systemkollaps, der zu einem überregionalen, länger andauernden Strom-, Infrastruktur- und Versorgungsausfall, genannt Blackout, führen würde. Ein System ist mehr als die Summe seiner Einzelkomponenten. Nur wer das komplexe Gesamtsystem unserer modernen Stromversorgung kennt und versteht, versteht auch die damit verbundenen Detailerfordernisse.

Der europäische Strommarkt

Die europäische Stromversorgung wurde vor rund 25 Jahren mit der europäischen Marktliberalisierung in Einzelteile aufgetrennt. Dabei wurden der Netzbetrieb, die Erzeugung und der Vertrieb der ehemaligen Energieversorgungsunternehmen (EVU) strikt getrennt und zur Eigenoptimierung verpflichtet. Das ursprüngliche Ziel dieser „Trennung“: Durch das Aufsplitten der ehemaligen Monopolisten den Wettbewerb anzukurbeln und die Leistungen zu verbessern, um die Strompreise zu senken. Das ist in den letzten zwei Jahrzehnten durchaus gelungen, allerdings zulasten der Robustheit des Systems.

Früher war es üblich, Betriebsmittel in ausreichendem Umfang bereitzuhalten, um für den steigenden Stromverbrauch oder krisenhafte Entwicklungen genügend Reserven zur Verfügung zu haben. Diese Puffer wurden inzwischen zugunsten von betriebswirtschaftlichen Optimierungen und Einsparungen aufgegeben. Das beginnt sich nun zu rächen.

Wer kürzlich die Vorschreibungen für die kommende Stromrechnung erhalten hat, wurde wohl von den erheblichen Preissteigerungen überrascht. Seit der Marktliberalisierung vor über 20 Jahren gab es fast nur sinkende oder stabile Strompreise. Der Jahresdurchschnittspreis pro Megawattstunde, wie sie an der Strombörse gehandelt wird, betrug bis 2020 zwischen 30 und 45 Euro. 2021 stieg der Preis auf knapp 100 Euro. 2022 waren es bereits 240 Euro. Unser gesamter Wohlstand beruht jedoch auf der Verfügbarkeit von billiger Energie, wobei neben Strom auch Gas eine zentrale Rolle spielt. Auch hier sind die Preise explodiert. Am Energiemarkt sind diese mittlerweile wieder deutlich gesunken. Sie liegen jedoch nach wie vor weit über dem bisher gewohnten Niveau, was sich absehbar nicht ändern und nicht ohne Folgen bleiben wird.

Durch den Ressourcenboykott im Zuge des Ukrainekriegs sind die Gaspreise explodiert. Das wirkt sich aufgrund des Marktmodells unmittelbar auf den Strompreis aus. Das sogenannte „Merit-Order-System“ sieht vor, dass das letzte Kraftwerk, das für die Bedarfsdeckung benötigt wird, den Gesamtstrompreis bestimmt. Dies bedeutet umgekehrt, dass etwa erneuerbare Erzeugungsanlagen mit geringen Erzeugungskosten denselben Verkaufspreis erhalten wie ein Gaskraftwerk mit sehr hohen Rohstoffkosten. Das führt auf der einen Seite zu enormen „Adhoc“-Gewinnen und auf der anderen Seite zu immer mehr Menschen, die ihre Energiekosten nicht mehr bezahlen können.

Die Energiepreise sind nicht erst mit Ausbruch des Ukrainekriegs gestiegen, sondern hoben bereits 2021 ab. Die Marktakteure haben deutlich früher auf die absehbare Verknappung von verlässlich verfügbaren Erzeugungskapazitäten reagiert. Dieses Signal wurde jedoch seitens der Politik falsch interpretiert. Umgehend wurde mit der Symptombehandlung begonnen: Preisdeckel, Zuschüsse etc. Diese lindern zwar die Symptome, ändern aber nichts am Grundproblem, nämlich künftig fehlende Erzeugungskapazitäten und Speicher. Nicht verfügbare Energie kann jedoch durch nichts ersetzt werden, auch nicht durch noch so viel Geld. Daher werden uns diese Probleme noch länger beschäftigen.

Offensichtlich wurde beim Marktdesign auch nicht berücksichtigt, dass die vor 20 Jahren reichlich vorhandenen Überkapazitäten und Reserven unter den aktuellen Rahmenbedingungen in absehbarer Zukunft erschöpft sein werden. Genau diese Situation droht nun.

Nicht rentable Anlagen wurden geschlossen und abgebaut. Gleichzeitig erfolgte der deutsche Atomausstieg und infolge der Energiewende wurden zahlreiche fossile Kraftwerke stillgelegt. In Europa gibt es mittlerweile zunehmend weniger Reservekapazitäten.

Viele Stromhändler verlassen sich wiederum aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen darauf, billigen Strom an der Strombörse einkaufen zu können. Daher werden mittlerweile im Winterhalbjahr bis zu 50 Prozent des in Österreich verbrauchten Stroms aus Tschechien und Deutschland importiert. Noch ist das möglich, und Durchschnittswerte verharmlosen die hohe Abhängigkeit.

Parallel wird auch eine große Menge an Wind- und Photovoltaikerzeugungskapazitäten aufgebaut. Doch da kommen einige „Taschenspieler“-Tricks zur Anwendung. Es wird immer die maximal erzielbare Leistung betrachtet, die aber nur unter Laborbedingungen geknackt werden kann. Mit wenigen Ausnahmestunden kann jedoch nur ein Bruchteil davon gewonnen werden. In einem System, in dem jedoch die Balance zwischen Energieerzeugung und Verbrauch dieser Energie stets ausgeglichen sein muss, entstehen damit enorme Herausforderungen.

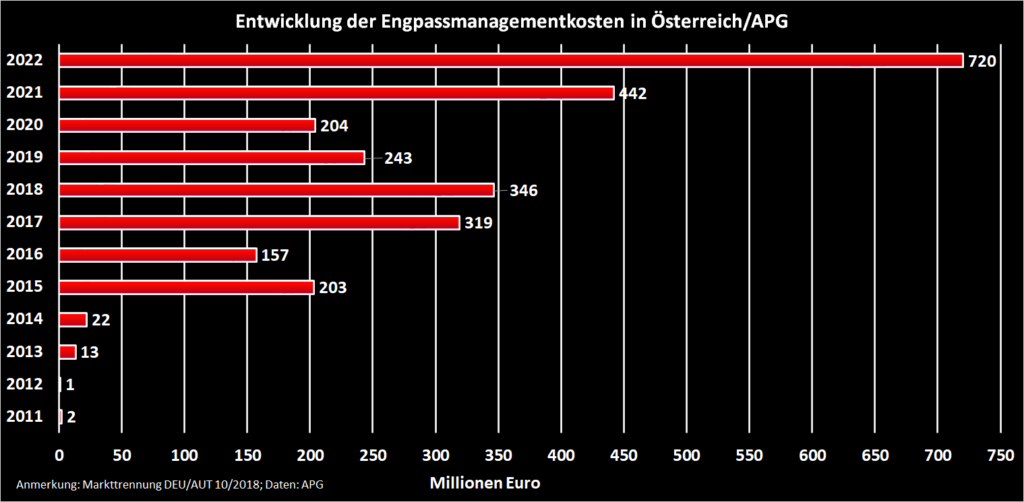

Ein Nebeneffekt sind die explodierenden Kosten für Ausgleichsmaßnahmen („Re-Dispatching“ oder Engpass-Management genannt), die unmittelbar mit einer unzureichenden Infrastrukturanpassung im Zusammenhang stehen. 2011 haben die Ausgleichsmaßnahmen in Österreich noch rund 2 Millionen Euro gekostet. 2022 waren es bereits 720 Millionen Euro. Diese Kosten bedingen steigende Netzentgelte, ein wesentlicher Bestandteil der Stromrechnung.

Zweifelhafte Statistiken

Die Statistiken hinsichtlich Erzeugungsleistung zeigen daher nur einen theoretischen Maximalwert an, der nichts über die Realität aussagt. Es ist ein erheblicher Unterschied, ob Erzeugungsanlagen, wie beispielsweise die noch laufenden deutschen Kernkraftwerke, über 8.000 Stunden pro Jahr und nach Bedarf Strom produzieren können. Oder ob Photovoltaikanlagen dies nur rund 1.000 Stunden pro Jahr, und das auch nur mit erheblichen tages- und jahreszeitlichen Schwankungen, können.

Zusätzlich wurden die ehemaligen Reserven als Optimierungspotenzial genutzt und Investitionen aufgeschoben. Der häufige Eindruck: Es geht eh auch mit deutlich weniger, wie die Abschaltung der deutschen Kernkraftwerke gezeigt hat. Doch dieser Spielraum wurde mittlerweile fast zur Gänze aufgebraucht. So müssen nun alternde Infrastrukturen nicht nur dringend erneuert, sondern durch die Energiewende auch noch weitreichend um- und ausgebaut werden.

Und das ist nicht so einfach. Die Produktionskapazitäten wurden durch sinkende Nachfragzeiten deutlich reduziert und können nicht von heute auf morgen wieder hochgefahren werden. Hinzu kommt der Krieg in der Ukraine, wo mittlerweile mehr als die Hälfte der Strominfrastruktur zerstört wurde. Daher gibt es einen enormen Ersatzteilbedarf, welcher sich auf die globale Verfügbarkeit von Komponenten auswirken wird. Gab es doch bereits bisher bei kritischen Komponenten Lieferschwierigkeiten.

Ein zentraler Aspekt bei der Versorgungssicherheit ist die Momentan-Reserve. Die Netzstabilität wird durch die rotierenden Massen der Generatoren in den Großkraftwerken gewährleistet. Diese fungieren als Kurzfristspeicher, welche die permanenten Schwankungen im Verbrauch rein auf physikalischer Ebene ausgleichen. Diese „Stoßdämpfer“ sind unverzichtbar, werden jedoch mit jeder Kraftwerksstilllegung reduziert. Wind- und Solarkraftwerke verfügen nicht über diese Funktionalität. Daher müssen erst wirksame Ausgleichsmaßnahmen geschaffen werden. Die Kraftwerksabschaltungen erfolgen jedoch wesentlich rascher als die Sicherstellung effektiver Ausgleichsmaßnahmen.

Zusätzlich entstehen mit dem fortschreitenden Ausbau volatiler Erzeugungsanlagen immer mehr heikle Situationen, in denen zunehmend weniger konventionelle Kraftwerke benötigt werden. Zumindest theoretisch. Denn Spitzenleistungen aus erneuerbaren Energieressourcen sind häufig nur für wenige Stunden verfügbar. Zugleich wird das System durch die fehlenden Momentan-Reserven fragiler. Und damit anfälliger für Großstörungen, die in weiterer Folge sogar zu einem Blackout führen können.

Das Fatale an diesem Umstand ist: Man sieht diese Fragilität nicht und kann sie auch kaum messen, da bisher keine Notwendigkeit dafür bestand. Kumulieren, wie derzeit immer häufiger zu beobachten, zu viele an und für sich beherrschbare Einzelereignisse oder kommt etwas Unvorhergesehenes dazu, können bereits kleine Ursachen eine Katastrophe auslösen. Solche Phänomene werden leider häufig unterschätzt, da viele Menschen im Bewältigen komplexer Zusammenhänge mit hoher Dynamik, wie sie nun auch immer öfter im europäischen Verbundsystem auftreten, keine Erfahrung haben.

Langsamer Ausbau

Ein weiteres Problem: Viele redundante Infrastrukturen oder wichtige Systemkomponenten, wie etwa Ersatzkraftwerke oder Speicher, rechnen sich nicht unter den aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen und betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten. Sie werden daher auch nicht oder zu spät gebaut.

Große Infrastrukturprojekte sind planungsintensiv und benötigen häufig lange Umsetzungszeiten. Der Ausbau der Strominfrastruktur verzögert sich unter anderem aufgrund bürokratischer Genehmigungsverfahren und scheitert nicht selten am heftigen Widerstand der Bevölkerung. In solchen Fällen fehlt zumeist das notwendige Wissen um komplexe Systemkomponenten und -zusammenhänge sowie die damit verbundene gute Koordinierung aller Akteure, die an der jeweiligen Projektumsetzung mitwirken. Erzeugungsanlagen ohne gleichzeitige und ausreichende Netzanbindung sind nutzlos. Ohne diese essenziellen Voraussetzungen scheitert aber jede Systemtransformation.

Gerne werden auch die erneuerbaren Erzeugungsanlagen für die steigenden Probleme verantwortlich gemacht. Doch vielmehr werden diese durch eine unzureichende Koordinierung der Systemtransformation, also der Politik und Regulierung, verursacht. Mit einer Einzelteiloptimierung, wie sie derzeit massiv vorangetrieben wird, gelingt keine Transformation. Es fehlt an einem grundlegendem Systemverständnis.

In Österreich werden für 2023 rund 600 Millionen Euro an Fördermitteln für den Ausbau von Photovoltaikanlagen bereitgestellt. Fast doppelt so viel wie 2022. Damit soll eine Erzeugungsleistung von bis zu 2 Gigawatt errichtet werden. Diese Dimension entspricht in etwa der Erzeugungsleistung aller österreichischen Donaukraftwerke. Zumindest theoretisch, da diese Leistung nur selten erreicht werden würde. Voraussetzung ist zudem, dass das hierfür notwendige Material lieferbar ist und genügend qualifiziertes Fachpersonal zur Verfügung steht. Forderungen, die oft genug nicht erfüllt werden. Um diese Leistung in das bestehende Stromnetz aufnehmen und verteilen zu können, auch wenn dies nur für eine beschränkte Zeit im Jahr erforderlich ist, müssten die Netze und Speicher massiv ausgebaut werden. Das scheint in dieser kurzen Zeit völlig unrealistisch. Eine unzureichende Infrastrukturanpassung führt jedoch zwangsläufig zu Überlastungen und zu häufigeren Stromausfällen in den Verteilernetzen.

Neue Großverbraucher, wie etwa Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen oder Klimaanlagen bzw. Rechenzentren und Digitalisierungsmaßnahmen, belasten das Netz zusätzlich. Im Zuge der Energiewende sollen zudem noch mehr Bereiche über Strom betrieben werden.

Die bloße Förderung isolierter Einzelmaßnahmen ist nicht zielführend. Stromversorgung ist und bleibt ein System, das auf Basis physikalischer Grundsätze funktioniert. Daran wird auch die Digitalisierung zur Steuerung der immer größeren Komplexität nichts ändern. Physikalische Prinzipien sind nicht verhandelbar. Fehlen die notwendigen Rahmenbedingungen in der Energieversorgung, kommt es unabdingbar zu Ausfällen. Die „Truthahn-Illusion“ lässt grüßen.

Um die eingeschränkte Vorhersehbarkeit der Bereitstellung erneuerbarer Energie ausgleichen zu können, wären enorme Speichersysteme erforderlich, die weder technisch in dieser Dimension verfügbar sind noch in dieser Größenordnung finanziert oder gebaut werden können. Österreich verfügt über große (Pump-)Speicherkraftwerke. Diese stellen die effizienteste Speichertechnologie dar, die es derzeit gibt. Mit dem vorhandenen Speicherinhalt könnte man – je nach Jahreszeit – den Stromverbrauch gerade einmal für drei bis 15 Tage decken. Hinzu kommt, dass der Stromverbrauch lediglich 20 Prozent vom Gesamtenergieverbrauch Österreichs ausmacht.

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, den nationalen Stromverbrauch bis 2030 (bilanziell) zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen zu decken. Bis 2040 sollen die restlichen Sektoren, etwa Wärme, Industrie oder Mobilität, klimaneutral gestaltet werden.

Die Stromerzeugung erfolgt bereits heute zu rund 80 Prozent aus erneuerbaren Quellen. Das Aufbringen der restlichen 20 Prozent stellt eine enorme Herausforderung dar. Denn um die dafür notwendigen Strommengen aufnehmen und transportieren zu können, müsste allein die Netzinfrastruktur vervierfacht bis versechsfacht werden. Ganz zu schweigen von den fehlenden Speichersystemen und der Notwendigkeit, dass mit dem Ausbau bereits heute begonnen werden müsste.

Die politischen Zielsetzungen bis 2030 sollen vorwiegend mit dem Ausbau von Wind- und Photovoltaikanlagen erreicht werden. Wie und wo der volatile Strom zwischengespeichert werden soll, ist aber offensichtlich kein Thema. Wunschvorstellungen gibt es hingegen viele. Etwa die Hoffnung, dass man den heimischen Überschussstrom ins Ausland verkaufen und – falls man ihn doch benötigt – einfach importieren kann.

Dass dies nicht funktioniert, zeigt Deutschland: Dort werden regelmäßig große Mengen an nicht benötigtem volatilem Strom ins Ausland verschenkt. Gibt es dann zu wenig, wird der Strom aktuell mittels CO2-intensiver Braunkohlekraftwerke erzeugt.

Bis jetzt konnte Österreich noch große Mengen aus Deutschland importieren. Diese Option schwindet jedoch von Jahr zu Jahr, da verlässlich verfügbare Kern-, Gas- und Kohlekraftwerke konsequent abgeschaltet werden. Daher werden in absehbarer Zukunft auch andere Länder ähnliche Probleme haben. Nämlich Situationen mit enormen Stromüberschüssen, die nicht benötigt werden, und Zeiten mit einer erheblichen Strom-

unterdeckung. Keine guten Aussichten, um die notwendige Balance sowohl im nationalen Stromsystem als auch im europäischen Verbundnetz aufrechtzuerhalten.

Mit den in Deutschland verfügbaren Speicherkraftwerken könnte der deutsche Stromverbrauch gerade einmal 30 bis 60 Minuten gedeckt werden. Theoretisch. Denn technisch ist das nicht möglich. Von den österreichischen Nachbarländern verfügt einzig die Schweiz über größere Speicherkapazitäten. Und auch diese würden nur für wenige Wochen reichen.

Durch einen überregionalen Leitungsausbau und Stromaustausch kann man die Probleme zwar etwas entschärfen, aber nicht lösen. Ein großflächiger Stromaustausch erhöht zudem die Verlustleistungen, welche wiederum über die Netzentgelte bezahlt werden müssen. Die Verwundbarkeit (auch im europäischen Verbundnetz) steigt: Fehlen Unterstrukturen, können sich Störungen großflächig ausbreiten. Diese Entwicklungen werden politisch massiv forciert, da man die Nebenwirkungen nicht kennt oder ignoriert.

Elektromobilität als Lösung?

Mit dem Umstieg auf Elektromobilität hofft man, große Speicherkapazitäten zu erschließen. Dazu ein kleines Rechenbeispiel: Wenn im Burgenland der Wind optimal weht, wird heute an einem Tag ein Überschussstrom von etwa 18 Gigawattstunden produziert. Damit könnte man 240.000 Elektrofahrzeuge komplett laden. Es müsste also fast jeder Burgenländer ein leeres Elektrofahrzeug zu Hause an der Steckdose bereithalten, um diesen Überschussstrom zwischenspeichern zu können. Wenn am nächsten Tag der Wind abflaut, bräuchte es wiederum 80.000 Elektrofahrzeuge, nur um das Burgenland mit Strom zu versorgen. Rein technisch würde das nicht funktionieren. Es fehlt erforderliche Infrastruktur, noch können Speicher völlig entladen werden. Die tatsächliche Verfügbarkeit dieser Speicher ist ebenfalls unbekannt, da Autos nicht immer an der Steckdose hängen. Hausspeicher verfügen nur über einen Bruchteil der Speicherkapazität von E-Autos.

Dezentrale Speicher sind jedoch für die Energiewende das „Um und Auf“. Nicht auf Haushaltsebene, sondern in größeren Einheiten. Die Speicher müssten auch „systemdienlich“ sein, wozu es bisher ebenfalls keine Vorgaben oder Anreize gibt.

Als weiterer Hoffnungsträger wird Wasserstoff genannt. Auch hier gibt es mehr Probleme als wirkliche Lösungen. Durch den niedrigen Wirkungsgrad würden sich die Kosten zumindest verdreifachen. Da fehlen aber noch die Errichtungs- und Infrastrukturkosten. Ganz abgesehen davon, dass man seltene und teure Rohstoffe für die Elektrolyse benötigt und sich damit in völlig neue Abhängigkeiten begeben muss. Wasserstoff wird künftig sicher Teil der Lösung sein, jedoch nicht in der Form, wie das heute kommuniziert und geglaubt wird. Dazu macht sich der steigende Fachkräftemangel bemerkbar.

Alldem noch nicht genug, gibt es noch eine Reihe von Einzelereignissen, welche die Energieversorgungssicherheit gefährden können. Etwa Extremwetterereignisse (Trockenheit, Starkregen, Hochwasser, Hitze, Stürme oder Eisregen). Alle beeinträchtigen sowohl die Infrastrukturen als auch die Stromversorgungssicherheit. Trockenheit führt etwa dazu, dass Kraftwerke nicht mehr ausreichend Strom produzieren können. Entweder, weil zu wenig Wasser für die Wasserstromproduktion zur Verfügung steht, weil kalorische Kraftwerke nicht mehr ausreichend gekühlt werden können oder weil die notwendige Kohle nicht mehr auf dem Wasserweg antransportiert werden kann. Stürme oder Lawinen können schwerwiegende Leitungsschäden verursachen. Andere wichtige Betriebsmittel können wiederum durch Starkregen oder Überflutungen ausfallen. Daher verschärft auch die Klimakrise die Blackout-Gefahr.

Ferner gibt es eine Reihe von Ereignissen, wie Terror- oder Sabotageanschläge, Cyber-Angriffe, menschliche Fehler, technische Gebrechen, Erdbeben bis hin zum Personalausfall durch Erkrankung.

Ein Blackout und seine Folgen

Der wichtigste Faktor für die Versorgungssicherheit bleibt das permanente Gleichgewicht zwischen Energie-Erzeugung und Energie-Verbrauch. Kommt es zu einem massiven Leistungsungleichgewicht, schalten sich binnen kürzester Zeit immer mehr Kraftwerke und Betriebsmittel zum Schutz vor physischen Schäden ab. Das führt schließlich zu einem großflächigen Systemausfall, dem Blackout.

Umfangreiche Sicherheitsmechanismen sollen dies verhindern, absolute Sicherheit gibt es jedoch nicht. Viele Sicherheitskonzepte in Europa basieren zudem auf Annahmen, die angesichts der zunehmenden Komplexität kaum mit der Geschwindigkeit der Veränderungen Schritt halten können.

Die eigentliche Bedrohung stellen die aus einem Stromausfall resultierenden Infrastrukturausfälle und länger andauernden Versorgungsunterbrechungen in so gut wie allen Lebensbereichen dar. Diese fatalen Folgen könnten in einer Gesellschaft ohne effektive Krisenvorsorge binnen weniger Tage zu einem gefährlichen Systemkollaps führen.

Selbst ein nur mehrstündiger überregionaler Stromausfall könnte schwere Kollateralschäden in Produktionsanlagen bis hin zur Unterbrechung von Logistikketten mit ähnlich weitreichenden Auswirkungen wie ein tatsächlicher Blackout mit sich bringen.

Bereits im Jahr 2010 hat das deutsche Büro für Technikfolgenabschätzung in der Studie „Gefährdung und Verletzbarkeit moderner Gesellschaften“ vor einem großräumigen und langandauernden Ausfall der Stromversorgung und den hohen wechselseitigen Abhängigkeiten gewarnt. Doch die gesellschaftliche Verwundbarkeit hat seitdem erheblich zugenommen. Der Vorsorgegrad ist gesunken, da häufig aus betriebswirtschaftlichen Überlegungen Rückfall-

ebenen, Reserven oder Lager als „totes Kapital“ eingespart wurden.

Wahrscheinlicher als ein Blackout wird eine Strommangellage beurteilt. Mit rollierenden Flächenabschaltungen und gezielten Maßnahmen zur „Energielenkung“ soll ein Systemzusammenbruch verhindert werden, der durch eine Lastunterdeckung ausgelöst wird. Das mag harmlos klingen, ist aber ein drastischer Eingriff in die Balance der Stromversorgung und der restlichen Infrastrukturen. Denn bisher sind Unternehmen oder Infrastrukturbetreiber kaum auf solche Extrem-

ereignisse vorbereitet.

Eine überregionale Großstörung in Europa würde unmittelbar zum Ausfall der meisten „kritischen Infrastrukturen“ und damit zur Unterbrechung der lebenswichtigen Logistikketten führen. Der Zusammenbruch beginnt mit dem Ausfall von Telekommunikationssystemen (Mobilfunk, Festnetz, Internet). Das würde dazu führen, dass so gut wie alle Versorgungsleistungen nur mehr sehr eingeschränkt zur Verfügung stehen: das Finanzsystem (Bankomaten, Kassen, Geld- und Zahlungsverkehr), der Verkehr (Ampeln, Tunnels, Bahnsysteme, Tankstellen) und damit die gesamte Versorgungslogistik (Produktion und Verteilung von Lebensmitteln, Medikamenten und sonstigen Gütern aller Art) bis hin zum Ausfall regionaler Trinkwasseranlagen und zum Versagen der Abwasserentsorgung.

Zigtausende Menschen könnten in Aufzügen, gestrandeten Bahnwaggons, in Autos mit leerem Tank oder – im Winter – in stillstehenden Skilift-Systemen (Gondeln, Sesselliften) festsitzen. Personen mit Mobilitätseinschränkungen würden ihre Wohnungen nicht mehr erreichen oder verlassen können.

Ein weitreichender Ausfall der Telekommunikationsversorgung, etwa durch einen großen Cyber-Angriff, könnte ähnliche Auswirkungen haben. Die hochoptimierte und effizienzgesteigerte „Just in Time“-Logistik weist kaum Reserven auf, um weitreichende Infrastruktur- und Personalausfälle kompensieren zu können.

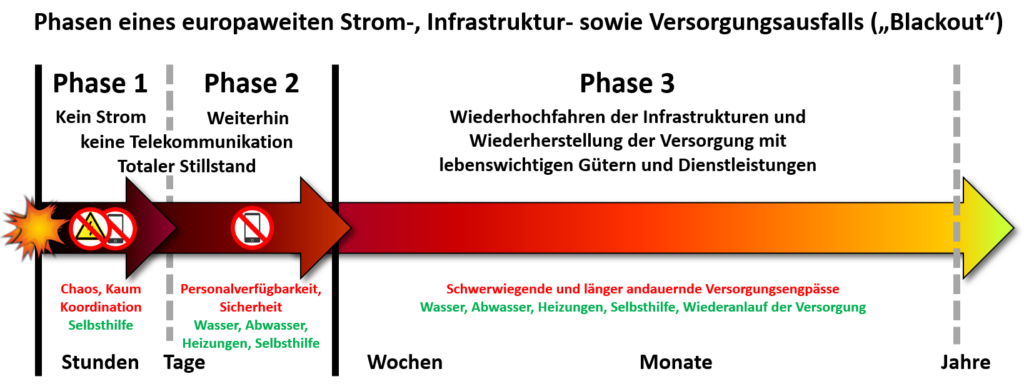

Phasen eines Blackouts

Phase 1 – totaler Strom- und Infrastrukturausfall:

Österreich verfügt über große, „schwarzstart-fähige“ Pumpspeicherkraftwerke und hat daher einen erheblichen Vorteil gegenüber anderen Ländern: nach einem Blackout einen raschen Netzwiederaufbau zu schaffen. Teile der regionalen Stromversorgung könnten vermutlich bereits binnen 24 Stunden wieder funktionieren. In anderen Teilen kann es aber auch länger dauern. Sollten Infrastrukturschäden auftreten, können diese zu längeren regionalen Ausfällen führen oder rollierende Flächenabschaltungen erforderlich machen. Auf europäischer Ebene könnte es eine Woche dauern, bis wieder flächendeckend der Strom fließt. Die tatsächliche Dauer hängt wesentlich vom Auslöseereignis und der Größe der ausgefallenen Regionen ab. Kann ausreichend hohe Spannung von benachbarten Netzgebieten herangeführt werden, ist eine Wiederherstellung der Stromversorgung auch rascher möglich.

Ein großflächiger Stromausfall über drei bis vier Tage würde bereits zu immensen Schäden führen. Denn danach fällt fast jede Notstromversorgung in kritischen Bereichen aus, was massive Infrastrukturschäden zur Folge hätte. Eine Reparatur wäre kaum in absehbarer Zeit möglich.

Phase 2 – weiterhin keine Telekommunikationsversorgung:

Ein Großteil der Vorbereitungen konzentriert sich auf die Phase 1 des Stromausfalls. Doch das greift deutlich zu kurz. Völlig unterschätzt wird die Phase 2, bis nach dem Stromausfall die Telekommunikationsversorgung mit Festnetz, Handy und Internet sowie die damit verbundenen unterschiedlichen Computersysteme wieder stabil funktionieren. Aufgrund der Hardwareausfälle, Störungen sowie massiven Überlastungen beim Wiederhochfahren der Stromversorgung ist damit zu rechnen, dass die Wiederherstellung der gewohnten „Normalität“ zumindest mehrere Tage in Anspruch nehmen wird.

Ohne Telekommunikationsversorgung funktionieren jedoch weder Produktion, Logistik, Treibstoffabgabe noch die Versorgung der Bevölkerung mit lebenswichtigen Gütern oder Dienstleistungen, seien es Lebensmittel oder Medikamente. Auch die Gesundheitsversorgung (Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte, Apotheken, Pflege usw.) würde in Mitleidenschaft gezogen. Krankenhäuser verfügen über eine Notstromversorgung, diese kann jedoch oft nur die wichtigsten Bereiche versorgen. Zum anderen gibt es eine sehr hohe externe Ver- und Entsorgungsabhängigkeit, womit eine medizinische Versorgung nur mehr sehr eingeschränkt möglich sein wird. Besonders kritisch ist die Personalverfügbarkeit oder auch die Situation in Pflegeeinrichtungen.

Verschiedene Studien in Österreich und Deutschland kamen zu dem Schluss, dass sich rund ein Drittel der Bevölkerung spätestens am vierten Tag nach einer weitreichenden Versorgungsunterbrechung nicht mehr ausreichend selbst versorgen kann. Nach sieben Tagen könnte das bereits zwei Drittel der österreichischen Bevölkerung betreffen, also rund sechs Millionen Menschen.

Phase 3 – Wiederanlauf:

Nach der Herstellung der Versorgung ist die Krise allerdings noch nicht vorbei. Die Phase 3 wird je nach betroffenem Bereich Wochen, Monate oder länger dauern. So wird etwa erwartet, dass in Europa binnen Stunden Millionen Tiere in der industrialisierten Landwirtschaft verenden. Länger anhaltende Versorgungsengpässe wären die Folge.

Die Folgen und Wiederanlaufzeiten nach einem großflächigen Stromausfall werden generell unterschätzt. Denn auch in weniger kritischen oder nicht lebensnotwendigen Bereichen wird ein Wiederanlauf erst möglich sein, wenn die Grundversorgung gesichert ist.

Vorbereitung beginnt im Kopf

Schutz und Sicherheit sind wichtig, jedoch zu wenig. Eine gesellschaftliche Resilienz ist erst gegeben, wenn die Bevölkerung in der Lage ist, auch mit unerwarteten Ereignissen fertig zu werden.

Der wichtigste Schritt beginnt im Kopf: zu akzeptieren, dass solche Ereignisse möglich sind und zu überlegen, was dies für das eigene Umfeld bedeuten könnte. Zu überlegen, welche Vorbereitungen und Absprachen notwendig sind. Etwa, wie die Familienzusammenführung funktionieren könnte.

Als Nächstes ist die eigene Handlungsfähigkeit während einer solchen Krise zu hinterfragen. Jeder sollte sich zumindest 14 Tage selbst mit dem Notwendigsten versorgen können. Dazu gehören zumindest 2 Liter Wasser (pro Person und Tag) für ein paar Tage, sollte es während des Stromausfalls (Phase 1) Probleme bei der Wasserversorgung geben. Nach dem Stromausfall kann zwar wieder gekocht werden, aber es wird nicht mehr viel zum Einkaufen geben. Daher sollten die generell verfügbaren Lebensmittel im eigenen Haushalt mit länger haltbaren Produkten (z.B. Nudeln, Reis oder Konserven) für zumindest 14 Tage aufgestockt werden.

Dasselbe gilt für wichtige Medikamente, Kleinkinder- oder Haustiernahrung, Taschenlampen, ein batteriebetriebenes Radio, Müllsäcke, Bargeld oder sonstige wichtige Hilfsmittel. So ist etwa ein Gaskocher nicht zwingend erforderlich, da man gut ein, zwei Tage ohne warme Mahlzeit auskommen kann. Auch ein Notstromaggregat ist in der Regel nicht erforderlich, da viele Aspekte berücksichtigt werden müssen und sich der Aufwand meist nicht lohnt.

Diese Basisvorsorge von möglichst vielen Menschen ist Voraussetzung, damit die Gesellschaft eine solche Krise überstehen kann. Nur dann wird es gelingen, die Produktion und Logistik möglichst rasch wieder hochzufahren. Die Eigenvorsorge ist das Fundament aller organisatorisch-technischen Maßnahmen und stellt einen wichtigen Puffer dar, bis die hoch optimierte Versorgungslogistik wieder funktioniert.