Klimaziel 2040: Die Zahl steht, der Plan fehlt

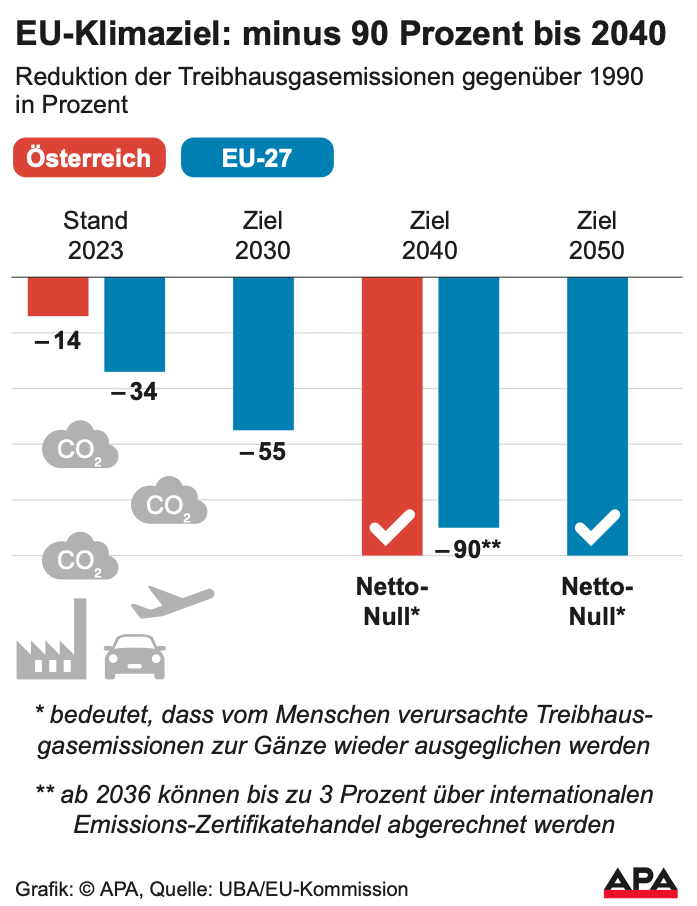

Die EU will bis 2040 die Treibhausgasemissionen um 90 Prozent senken. Doch was ist aus früheren Zielen geworden – und was sagt das über Verlässlichkeit aus?

Die Europäische Kommission hat am 2. Juli ihren Vorschlag für ein verbindliches Klimaziel im Jahr 2040 präsentiert: Minus 90 Prozent Treibhausgasemissionen gegenüber dem Stand von 1990. Mit dem Vorschlag reagiert Brüssel auf die Empfehlungen des EU-Wissenschaftlichen Beirats und knüpft an das bereits 2021 fixierte Ziel der Klimaneutralität bis 2050 an. Neu ist jedoch der politische Kontext – und die wachsende Skepsis, ob die Zahlenspielereien tatsächlich Handlungsdruck erzeugen oder eher neue Schlupflöcher schaffen.

Die Geschichte der Klimaziele

Die Europäische Union ist seit Jahrzehnten Vorreiterin in der Formulierung klimapolitischer Zielsetzungen. Bereits 2007 einigten sich die Mitgliedstaaten auf das sogenannte 20-20-20-Ziel für 2020:

- 20 % weniger Treibhausgasemissionen (gegenüber 1990),

- 20 % Anteil erneuerbarer Energien,

- 20 % Steigerung der Energieeffizienz.

Dieses Ziel wurde – bilanziell – sogar übererfüllt: Laut Europäischer Umweltagentur sanken die Emissionen bis 2020 um rund 31 Prozent. Ob das Ergebnis auf nachhaltigen Strukturwandel oder kurzfristige Effekte wie die Wirtschaftskrise 2008 und die COVID-Pandemie zurückzuführen ist, bleibt umstritten.

Es folgte das Klimaziel für 2030, das seit 2021 im Rahmen des Europäischen Klimagesetzes verankert ist. Vorgesehen ist eine Netto-Reduktion der Treibhausgasemissionen um mindestens 55 Prozent gegenüber 1990. Das sogenannte „Fit for 55“-Paket umfasst eine Vielzahl gesetzlicher Maßnahmen – vom Ausbau der Erneuerbaren über CO₂-Bepreisung bis zum Grenzausgleichsmechanismus für Importe. Doch auch hier zeigt sich: Während viele Instrumente beschlossen wurden, bleiben zentrale Sektoren wie Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft bislang hinter den Erwartungen zurück.

2040 – ein Ziel mit Flexibilität

Der nun vorgelegte Vorschlag für 2040 soll die Lücke zwischen den 2030er Maßnahmen und dem langfristigen Ziel 2050 schließen. Die Kernpunkte:

- Netto–90 % Emissionsreduktion gegenüber 1990,

- Ab 2036: Möglichkeit zur Anrechnung internationaler CO₂-Zertifikate, begrenzt auf 3 Prozentpunkte,

- Keine verpflichtenden Sektorziele, dafür nationale Flexibilität bei der Zielerreichung,

- Langfristige Orientierung für Investitionen, insbesondere in Industrie und Energieversorgung.

Die Kommission betont, dass Europa mit diesem Ziel seine Wettbewerbsfähigkeit stärke und ein „verlässliches Investitionssignal“ setze.

Reaktionen auf den Klimadeal

Doch genau diese Flexibilität stößt bei manchen Beobachtern auf Kritik. Wissenschaftler wie Daniel Huppmann (IIASA) befürchten, dass mit den angedachten Zertifikaten und sektoralen Spielräumen ein „Verantwortungskarussell“ entsteht – bei dem die Verantwortung zwischen Akteuren hin- und hergeschoben wird. Der Aufwand, um den Markt für internationale CO₂-Gutschriften glaubwürdig zu kontrollieren, sei hoch. Gleichzeitig warnen NGOs wie Global 2000, Greenpeace oder Kontext davor, dass nur ein kleiner Teil der international zertifizierten Projekte überhaupt eine real messbare Emissionsminderung erzielt. Studien sprechen von etwa 16 Prozent tatsächlicher Wirkung.

Zudem liege das 90-Prozent-Ziel laut Expertinnen wie Katharina Rogenhofer am unteren Rand dessen, was der EU-Klimarat empfiehlt. Der Verweis auf „Flexibilität“ dürfe nicht dazu führen, dass nationale Verantwortlichkeit ausgehöhlt wird – etwa durch das Aussetzen von Berichtspflichten oder die Aufweichung bestehender Umweltstandards, wie sie zuletzt in Bereichen wie Lieferkettengesetz oder Gebäudeenergiegesetz zu beobachten war.

Wer profitiert vom Klimaziel?

Während Umweltorganisationen vor „Scheinklimaschutz“ warnen, begrüßen andere Akteure die neue Offenheit der Kommission: Unternehmen wie oecolution argumentieren, dass internationale Zertifikate dort Emissionen senken, wo es kosteneffizienter ist – etwa in Schwellenländern mit geringerem Technologiestand. Auch Teile der Industrie und Beratungsgesellschaften sehen darin eine marktwirtschaftlich sinnvolle Ergänzung europäischer Klimapolitik.

Für den kritischen Beobachter stellt sich die Frage: Handelt es sich hier um eine Weiterentwicklung globaler Verantwortung – oder überwiegt ein Geschäftsmodell? In Afrika ein paar Bäume pflanzen und damit europäische Emissionen rechtfertigen – kann wohl kaum die Lösung sein. Auch wenn dieses überspitzte Beispiel zu kurz greift, geht es genau darum: Kann ein Zertifikat aus einem Aufforstungsprojekt in Afrika oder Südamerika tatsächlich aufrechnen, was ein Zementwerk in Europa weiter emittiert? Oder anders gefragt: Reicht es, wenn die Bilanz stimmt, auch wenn der konkrete Wandel daheim ausbleibt?

Die EU-Bürokratie hätte damit kein Problem mutmaßen manche. Doch am Ende geht es nicht um Branchen, Modelle oder Mechanismen. Es geht um die Menschen – jene, die die Folgen der Klimakrise bereits spüren. Und jene, die darauf hoffen, dass politische Zielsetzungen nicht nur strategisch gedacht, sondern auch solidarisch umgesetzt werden. Wenn Klimaziele glaubwürdig sind, profitieren alle: durch sauberere Luft, verlässliche Energie, wirtschaftliche Perspektiven. Die Aussicht auf ein bewohnbares Morgen existiert ohnehin bereits am Mars.

Zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Die Vergangenheit zeigt: Europäische Klimaziele wurden oft erreicht – zumindest rechnerisch. Doch die Erreichung erfolgte nicht immer durch ambitionierte Maßnahmen, sondern teils durch wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Einmaleffekte oder technokratische Umbuchungen.

Ob das Ziel 2040 dieses Muster durchbrechen kann, hängt davon ab, wie verbindlich es umgesetzt und wie transparent seine Instrumente ausgestaltet werden. Die Zahl „90 Prozent“ allein schafft noch kein Vertrauen in den Erfolg. Es kommt darauf an, ob daraus reale Reduktionsmaßnahmen in Energie, Verkehr, Industrie und Landwirtschaft entstehen – in Europa selbst, nicht in Form von Exportstatistiken oder Zertifikatehandel.

In Österreich ist das Landwirtschaftsministerium für Klimapolitik zuständig. Es trägt Verantwortung dafür, ob die Vorgaben aus Brüssel zu konkreten Maßnahmen führen – oder in der Verwaltung versickern. Aus dem zuständigen Ressort ist zu hören, man prüfe die Zielvorgaben sorgfältig und werde nach Maßgabe handeln – mit dem erklärten Ziel, EU-Strafzahlungen zu vermeiden. Das allein ist legitim, sagt aber viel über die politische Gewichtung. Denn die entscheidende Frage lautet nicht, wie man Sanktionen abwendet, sondern ob man Klimaziele aus Überzeugung verfolgt. Die höchste Strafe wäre nicht eine Strafzahlung in den EU-Topf – sondern der Verlust eigener Handlungsfähigkeit.

(red)