Nanoplastik – das übersehene Umweltproblem

Im Nordatlantik treiben rund 27 Millionen Tonnen Nanoplastik mit potenziell gravierenden Folgen für Meeresökosysteme und Gesundheit.

Eine Studie unter Leitung von Dušan Materić vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig zeigt: Allein in den oberen zehn Metern des Nordatlantiks befinden sich rund 27 Millionen Tonnen Nanoplastik. Das entspricht in etwa der Menge an Makro- und Mikroplastik, die bisher für den gesamten Atlantik angenommen wurde – allerdings war diese winzige Partikelgröße bisher kaum erfassbar. Die Forscher nutzten eine neuartige Massenspektrometrie-Methode, mit der sie den „chemischen Fingerabdruck“ verschiedener Kunststoffsorten selbst in kleinsten Konzentrationen nachweisen konnten.

Überraschende Kunststoffarten

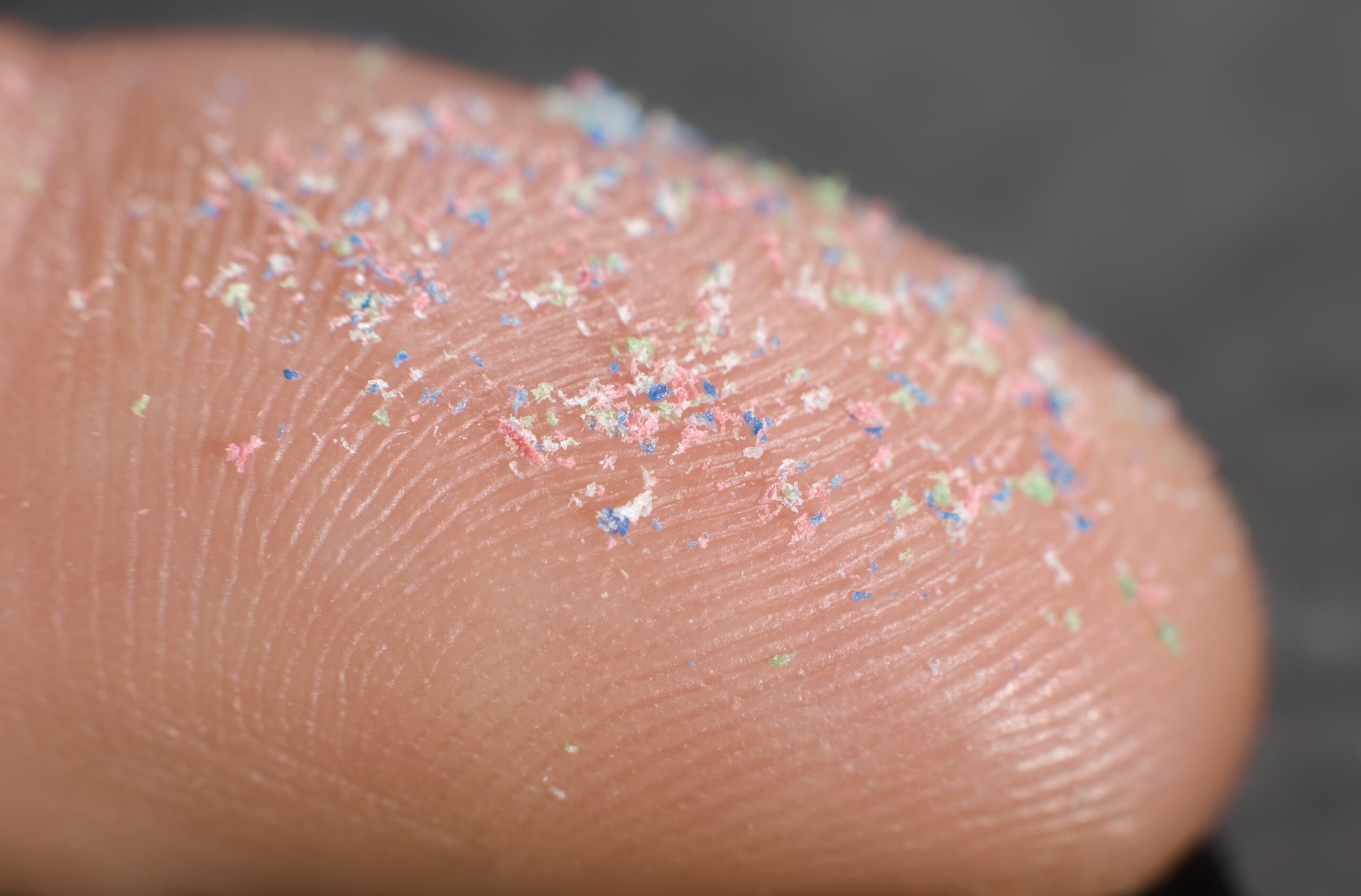

Proben wurden an zwölf Standorten entnommen – von der Küste bis zur Hochsee, von gemäßigten bis subtropischen Breiten. Dabei zeigte sich: Die Belastung ist an der Oberfläche und in Küstennähe besonders hoch. Durchschnittlich wurden dort 18,1 Milligramm Nanoplastik pro Kubikmeter Wasser gemessen, vereinzelt sogar bis zu 25 mg/m³. In tieferen Wasserschichten, etwa in 1000 Metern Tiefe, sanken die Werte auf etwa 5,5 mg/m³. Entgegen der Erwartung fanden die Forschenden nicht vor allem Polyethylen und Polypropylen, wie bei Mikroplastik üblich, sondern vor allem PET, PS und PVC – also Kunststoffe, die in Verpackungen, Einwegflaschen und Besteck verwendet werden. PET dominierte besonders in der Tiefsee, möglicherweise wegen seiner Dichte und Fähigkeit, schneller abzusinken. Nanoplastikpartikel sind kleiner als ein Mikrometer – also etwa tausendmal kleiner als Mikroplastik. Genau das macht sie besonders gefährlich: Sie können Zellwände durchdringen, ins Gewebe, in Organe und sogar ins Nervensystem oder die Blutbahn gelangen. Erste Studien zeigen, dass sie Zellfunktionen beeinträchtigen, die Zellteilung stören und im Tierversuch möglicherweise auch entzündungsfördernde oder krebserregende Effekte auslösen können.

Offene Fragen

Die neuen Studienergebnisse basieren auf Wasserproben, die im November 2020 gesammelt wurden – einer stürmischen Jahreszeit, in der besonders viel Material aufgewirbelt werden kann. Zudem bestehen methodische Unsicherheiten: Etwa, ob bestimmte Kunststofftypen möglicherweise doch übersehen wurden oder natürliche organische Substanzen die Messergebnisse verfälscht haben. Dennoch gehen die Forschenden davon aus, dass ihre Ergebnisse eher eine Unterschätzung darstellen. Fachleute warnen, dass Nanoplastik das marine Ökosystem auf fundamentale Weise gefährden könnte – von der Beeinträchtigung des Algenwachstums bis hin zur Störung von Stoffkreisläufen. Das kann wiederum Auswirkungen auf die CO₂-Bindung der Ozeane und die gesamte Nahrungskette haben. Angesichts dieser Risiken fordern viele Wissenschaftler eine stärkere Regulierung der Plastikproduktion. Die Ergebnisse kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Vereinten Nationen ein globales Abkommen zur Eindämmung der Plastikverschmutzung verhandeln – Nanoplastik dürfte dabei künftig eine zentrale Rolle spielen.

(red)