Klimakrise trifft kleinsten Sauerstoffproduzenten

Die Planktonart Prochlorococcus produziert täglich Milliarden Tonnen Sauerstoff – doch steigende Temperaturen setzen ihm immer stärker zu.

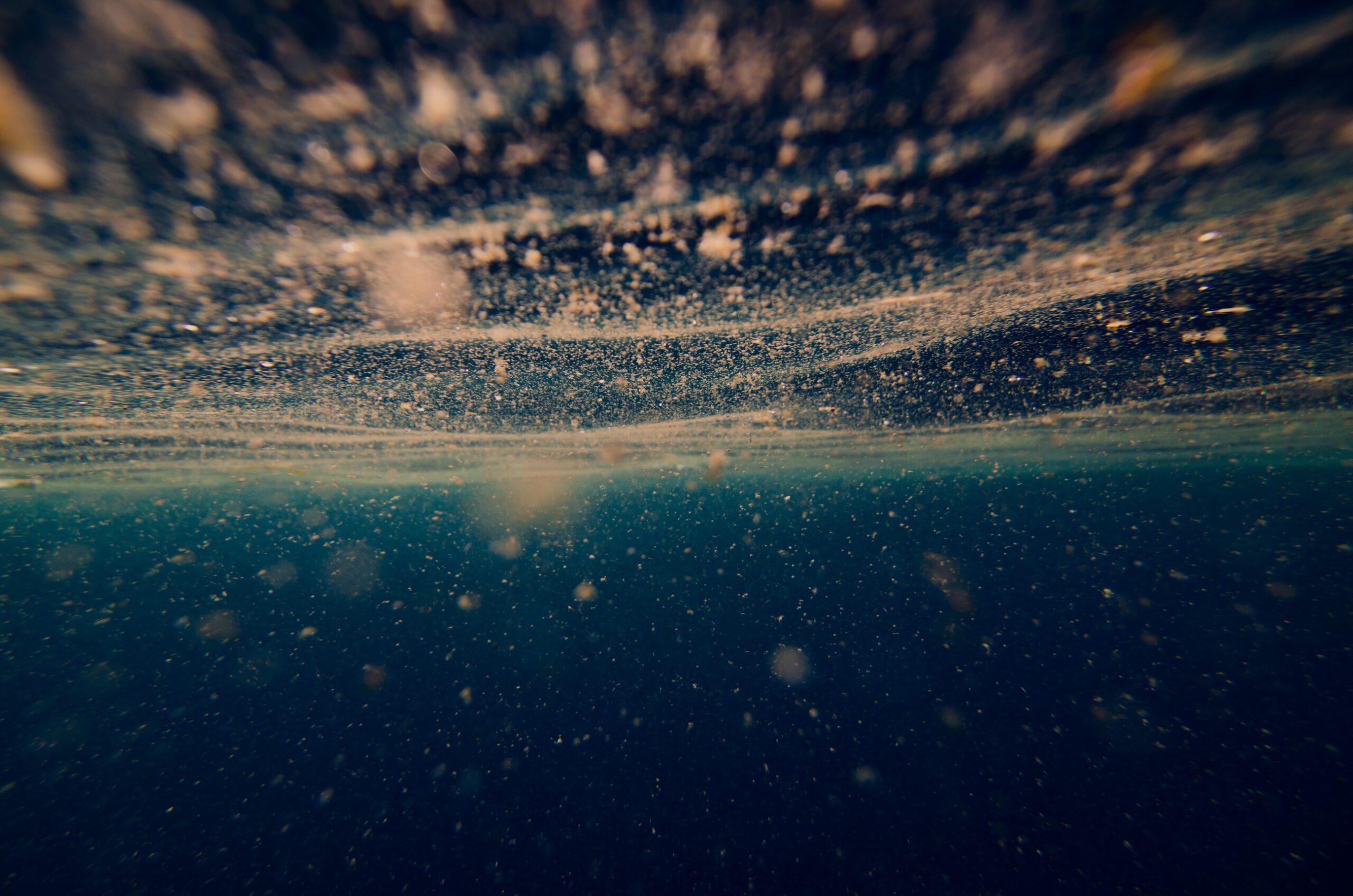

Unsere Ozeane beherbergen unzählige Lebewesen – von riesigen Walen bis zu winzigen Mikroorganismen. Doch gerade diese kleinsten Lebewesen sind für das Leben auf der Erde unverzichtbar. Eines dieser winzigen Wunder ist das Cyanobakterium Prochlorococcus. Trotz seiner minimalen Größe ist es der häufigste photosynthetische Organismus der Welt und produziert jährlich etwa 20% des Sauerstoffs, den wir atmen. Doch nun gerät dieser unsichtbare Held durch die Erwärmung der Meere massiv unter Druck.

Kleiner Riese unter den Mikroben

Mit einem Durchmesser von gerade einmal 0,5 bis 0,8 Mikrometern ist Prochlorococcus kaum größer als ein Virus – dennoch ist es das am häufigsten vorkommende photosynthetische Lebewesen auf unserem Planeten. Dieses Cyanobakterium lebt in den oberen Schichten der Ozeane, wo es Sonnenlicht nutzt, um Kohlendioxid in Sauerstoff umzuwandeln. Schätzungen zufolge schwimmen etwa drei Quadrilliarden dieser Bakterien in den Weltmeeren, mehr als alle Sterne in unserer Milchstraße. Die Bedeutung dieses winzigen Organismus kann kaum überschätzt werden: Prochlorococcus ist nicht nur ein gigantischer Sauerstoffproduzent, sondern bildet auch die Basis vieler mariner Nahrungsketten. Ohne seine Photosynthese würde das marine Ökosystem massiv zusammenbrechen.

Hitze als Wachstumsbremse

Lange galt Prochlorococcus als relativ robust gegenüber hohen Temperaturen. Doch aktuelle Studien zeigen eine alarmierende Entwicklung: Bereits Wassertemperaturen über 28 Grad Celsius setzen dem Bakterium stark zu. Vor allem in den tropischen Meeren, wo das Oberflächenwasser in den kommenden Jahrzehnten durch den Klimawandel regelmäßig über 30 Grad steigen könnte, könnten sich die Prochlorococcus-Bestände drastisch reduzieren. Forscher prognostizieren, dass bis zum Jahr 2100 die Populationen von Prochlorococcus in vielen tropischen Gewässern um bis zu 50 Prozent zurückgehen könnten. Die Folge: Ein signifikanter Verlust an global produzierter Sauerstoffmenge und eine Schwächung der marinen Nahrungsnetze.

Folgen für den Menschen

Der Rückgang von Prochlorococcus hat weitreichende Konsequenzen. Als Grundnahrungsmittel vieler Meerestiere würde sein Schwund die gesamte Nahrungskette durcheinanderbringen – angefangen bei kleinen Fischen bis hin zu großen Meeresräubern. Das könnte auch die Fischereiindustrie massiv treffen und die Ernährungssicherheit von Millionen Menschen gefährden. Außerdem wirkt sich der Verlust dieses Cyanobakteriums auf den globalen Kohlenstoffkreislauf aus: Weniger Photosynthese bedeutet, dass weniger CO2 aus der Atmosphäre gebunden wird, was die Klimaerwärmung weiter beschleunigen kann. Die Ozeane, die heute einen Großteil des menschengemachten CO2 aufnehmen, könnten dadurch als Puffer schwächer werden.

Andere Mikroorganismen können Loch nicht füllen

Man könnte meinen, andere photosynthetische Mikroorganismen wie Synechococcus könnten die Lücke füllen, wenn Prochlorococcus zurückgeht. Doch Wissenschaftler warnen, dass dies nicht ausreichen wird. Synechococcus und andere Organismen haben andere Lebensraumpräferenzen und sind nicht in der Lage, die enormen Mengen an Sauerstoff zu produzieren, die Prochlorococcus liefert. Diese Spezialisierung macht Prochlorococcus zu einem einzigartigen Baustein des marinen Ökosystems, dessen Verlust nur schwer zu kompensieren ist.

Dringender Handlungsbedarf

Die Entwicklung zeigt einmal mehr, wie stark die Auswirkungen des Klimawandels in bisher unterschätzten Bereichen zu spüren sind. Das Verschwinden eines so kleinen Organismus kann massive ökologische und klimatische Folgen nach sich ziehen. Der Schutz der Ozeane und die Eindämmung der Erderwärmung sind daher keine abstrakten Umweltziele, sondern essenzielle Maßnahmen für das Überleben zahlreicher Lebewesen – einschließlich uns Menschen. Die Forschung zu Prochlorococcus liefert wichtige Erkenntnisse, um diese Zusammenhänge besser zu verstehen und geeignete Gegenmaßnahmen zu entwickeln.

(red)