Was wurde aus der Bevölkerungsexplosion?

Jahrzehntelang fürchtete man die Überbevölkerung, doch heute droht vielen Ländern ein anderes Problem.

In den 1970er- und 1980er-Jahren war die Angst vor der „Bevölkerungsexplosion“ allgegenwärtig. Weltweite Hungersnöte, Ressourcenknappheit und das drohende Chaos einer zu großen Menschheit wurden heraufbeschworen. Politiker und Wissenschaftler malten düstere Szenarien, wonach die Erde nicht mehr genug Nahrung für alle liefern könne.

Damals wuchs die Weltbevölkerung tatsächlich rasant: Innerhalb von nur 40 Jahren stieg sie von etwa 3 auf über 6 Milliarden Menschen. Viele Entwicklungsländer, vor allem in Afrika und Asien, verzeichneten Geburtenraten von fünf bis sechs Kindern pro Frau.

… zur Sorge vor der Schrumpfung

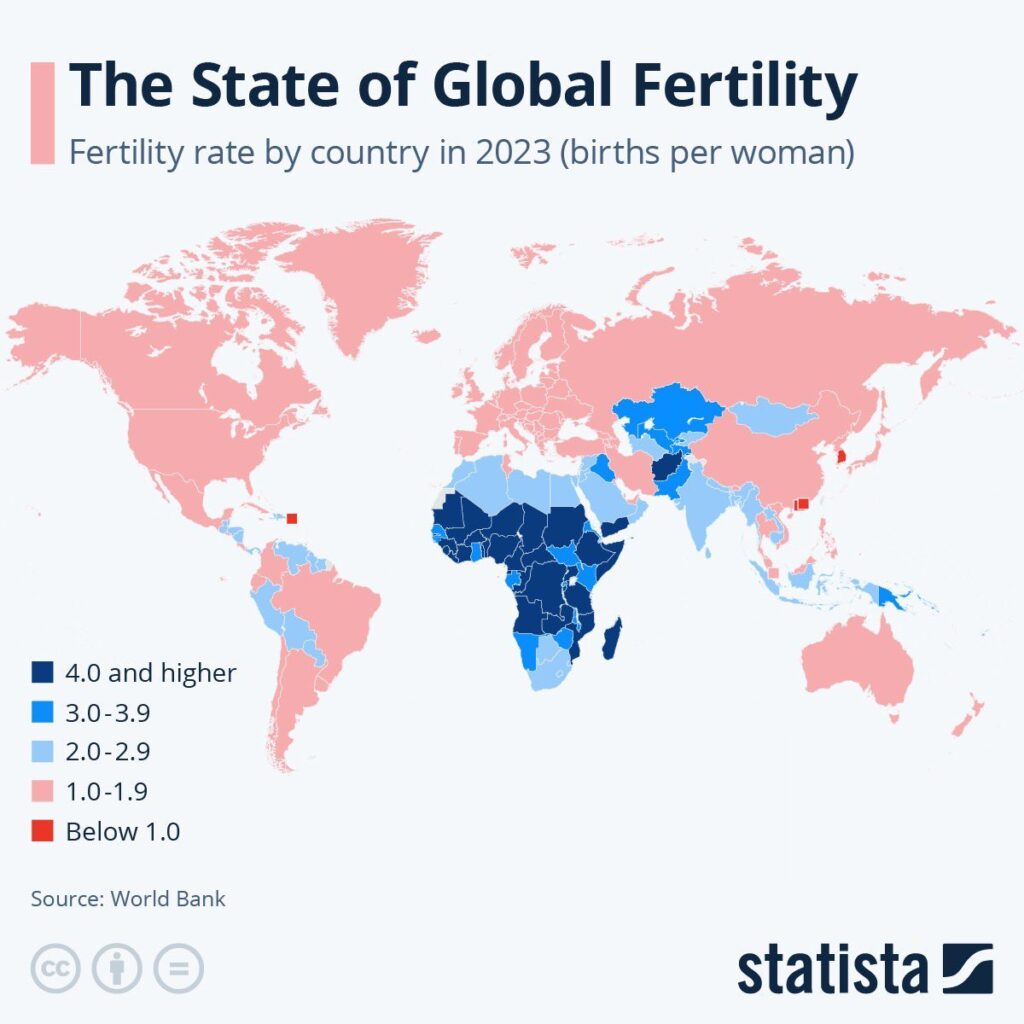

Heute zeigt die neue Weltbank-Statistik ein ganz anderes Bild: Die meisten Länder liegen längst unter dem „Bestandserhaltungswert“ von rund 2,1 Kindern pro Frau. Europa, Nordamerika, China, selbst Lateinamerika – fast überall sinken die Geburtenraten. Nur in weiten Teilen Afrikas und im Nahen Osten werden noch durchschnittlich mehr als vier Kinder pro Frau geboren.

Elon Musk, der Tech-Milliardär, warnt deshalb seit Jahren: Nicht Überbevölkerung, sondern Unterbevölkerung sei die wahre Gefahr. In Japan, Südkorea oder Teilen Europas drohen Gesellschaften zu überaltern. Das bedeutet weniger Arbeitskräfte, eine sinkende Innovationskraft – und am Ende vielleicht sogar den wirtschaftlichen Niedergang.

Ein neues globales Risiko

Für Survival-Denker und Krisenstrategen hat das Thema zwei Seiten. Einerseits könnte die schrumpfende Bevölkerung den Druck auf Ressourcen verringern. Andererseits wächst das Risiko instabiler Sozialsysteme: Wer zahlt künftig noch Pensionen und Pflege? In Ländern mit rapide sinkender Geburtenrate könnten ganze Regionen veröden.

Das Pendel schlägt um

Was einst als Horror einer überfüllten Erde galt, wandelt sich nun zum Gegenteil: Viele Länder fürchten eine Zukunft, in der zu wenige junge Menschen nachkommen. Für die globale Balance bedeutet das neue Konfliktlinien – zwischen einem jungen, wachsenden Afrika und alternden Gesellschaften im Westen und Osten.

(red)